好书推荐,你我共享,本期馆员荐书活动,由槐荫区图书馆王老师向您推荐作家杨绛所著散文集《我们仨》。

索书号:I267/139

馆藏地点:二楼成人外借室

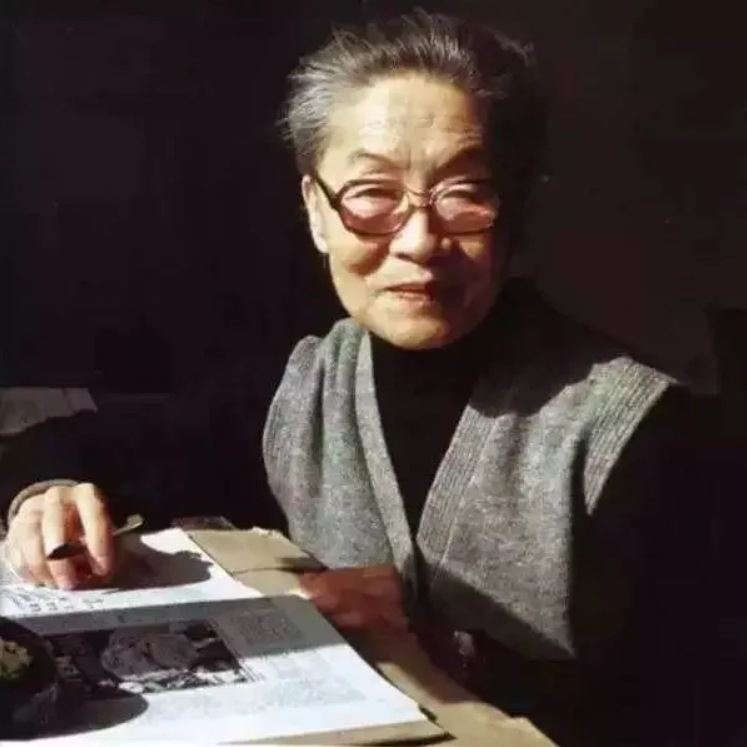

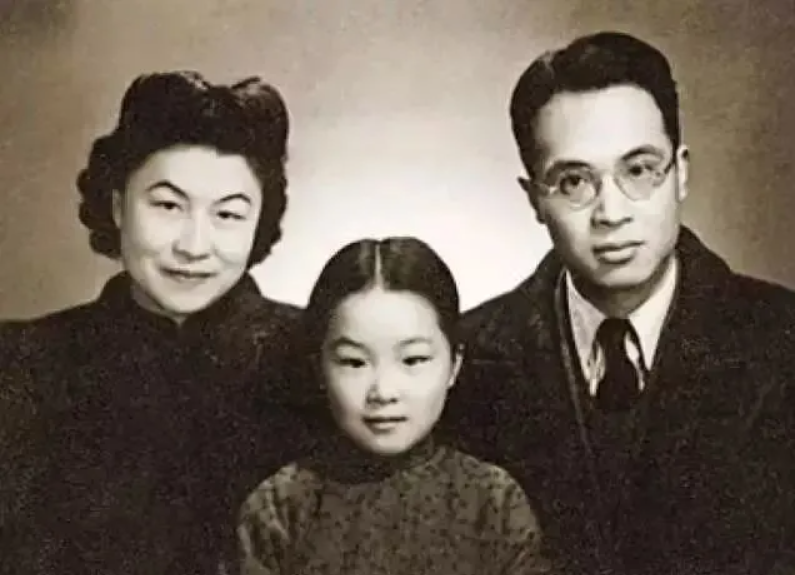

杨绛(1911- 2016 ),本名杨季康,祖籍江苏无锡,生于北京。作家、评论家、翻译家、学者。1932 年毕业于苏州东吴大学。1935 - 1938 年留学英法,回国后曾在上海震旦女子文理学院、清华大学任教。1949 年后,在中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所工作。主要作品有剧本《称心如意》《弄假成真》,长篇小说《洗澡》,散文《干校六记》,随笔集《将饮茶》,译作《堂吉诃德》《吉尔·布拉斯》《小癞子》《斐多》等。《我们仨》是钱钟书夫人杨绛撰写的家庭生活回忆录,是关于杨绛和钱钟书一家人幸福生活的故事。这本书分为两部分。第一部分中,作者以其一贯的慧心、独特的笔法,用梦境的形式讲述了最后几年中一家三口相依为命的情感体验。第二部分,以平实感人的文字记录了自 1935 年伉俪二人赴英国留学并在牛津喜得爱女,直至 1998 年丈夫逝世,63 年间这个家庭鲜为人知的坎坷历程。

在《我们仨》这本书中,留存了他们一家三口在一起的一幕幕画面,写尽了对丈夫和女儿的思念。杨绛的作品就像她的为人一样谦逊朴实。在杨绛的作品中,他们一家确实是平凡得不能再平凡的家庭。正如书中所说:“我们仨其实是最平凡不过的。我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们与世无求,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。”

姐姐妹妹都认为三姐说得对。阿瑗长大了,会照顾我,像姐姐;会陪我,像妹妹;会管我,像妈妈。阿瑗常说:“我和爸爸最‘哥们’,我们是***两个顽童,爸爸还不配做我的哥哥,只配做弟弟。”我又变为最大的。钟书是我们的老师。我和阿瑗都是好学生,虽然近在咫尺,我们如有问题,问一声就能解决,可是我们决不打扰他,我们都勤查字典,到无法自己解决才发问。他可高大了。但是他穿衣吃饭,都需我们母女把他当孩子般照顾,他又很弱小。 人间没有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。一九九七年早春,阿瑗去世。一九九八年岁末,钟书去世。我们三人就此失散了。就这么轻易地失散了。“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。现在,只剩下了我一人。我清醒地看到以前当做“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道,我还在寻觅归途。下面,与大家分享书中部分精彩的句子,希望你也能从中感受到温暖:如果这是在孩子出生之前,我也许会答应。可是孩子怀在肚里,倒不挂心,孩子不在肚里了,反叫我牵心挂肠,不知怎样保护才妥当。过了年,大姐姐才告诉我:妈妈已于去年十一月间逃难时去世。这是我生平第一次遭遇的伤心事,悲苦得不知怎么好,只会恸哭,哭个没完。钟书百计劝慰,我就狠命忍住。我至今还记得当时的悲苦。但是我没有意识到,悲苦能任情啼哭,还有钟书百般劝慰,我那时候是多么幸福。我自己才做了半年妈妈,就失去了自己的妈妈。常言“女儿做母亲,便是报娘恩”。我虽然尝到做母亲的艰辛,我没有报得娘恩。我们仨,却不止三人。每个人摇身一变,可变成好几个人。例如阿瑗小时才五六岁的时候,我三姐就说:“你们一家呀,圆圆头最大,钟书最小。”我的不幸的家庭各有各的不幸,而幸福的家庭都一个样:有爱、有趣。《我们仨》讲述的都是最平凡琐碎的事,但读起来便觉温暖又舒心,书中有很多保持家庭幸福的秘诀,等你去发掘。

本期的分享就到这里,读者朋友们如果喜欢这本书,可以到槐图二楼成人外借室借阅。在书中找到“家”的奥义,让幸福光亮照进你的心里。感恩我们能在这里相遇,我们下一期再见!