数千年来,中华民族在黄河流域生息繁衍,黄河是中华民族的母亲河,孕育了古老而伟大的中华文明。为了挖掘黄河文化的现实意义,槐荫区文化和旅游局、区图书馆(新时代文明实践中心)于10月17日特转载“三万里河东入海,九曲弦歌润千年”山东黄河河务局、山东省图书馆藏黄河文献线上展览资源,邀请读者共同感受黄河文化魅力。

本次展出的黄河文化古籍,每一部背后都蕴含了丰富的人文价值,有助于人们了解黄河文化价值,感受黄河文化的历史脉络,挖掘蕴含在古籍文献中的文化基因,弘扬黄河文化中的时代价值,为新时代黄河生态保护和高质量发展提供精神滋养。

一史籍中的黄河Career In Business

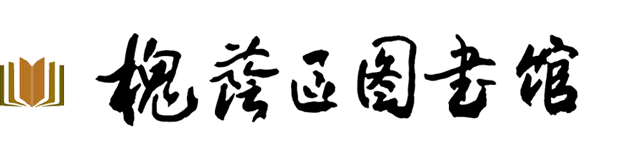

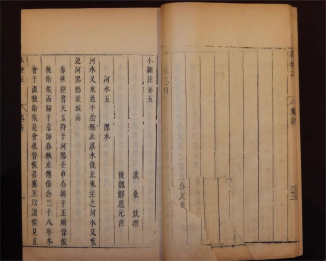

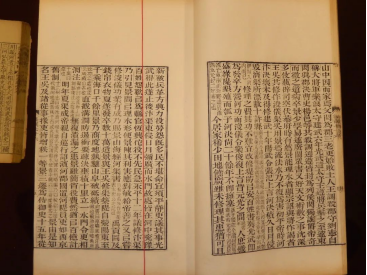

1山海经十八卷(晋)郭璞传(清)毕沅校正 清光绪三年(1877)浙江书局刻本

《山海经》是我国先秦时期的典籍,具有重要的文献价值。《山海经》共记载了300多条河流、湖泊,涵盖上古众多河江湖水及其干道、支流、流经区域等水文地理信息。书中以昆仑山为坐标记述了黄河经大禹治理后的流路,“河水出东北隅,以行其北,西南又入勃海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山”。因《山海经》语焉不详,战国时期成书的《尚书·禹贡》又对这一描述做了进一步猜测。

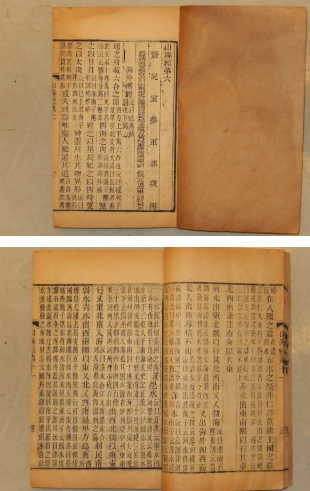

2尚书今古文注疏三十卷(清)孙星衍撰 清嘉庆二十年(1815)孙氏刻本

《禹贡》是《尚书》的一篇,是我国古代最早的一部具有很高科学价值的地理著作。《禹贡》最早记载了战国中期黄河未改道时的景象,其中黄河主流的经行,“导河积石,至于龙门,南至于华阴,东至于砥柱,又东至于孟津”,在孟津以上,黄河夹行于山谷之间,数千年来没有大的变化;黄河下游河道的大致走向,“东过洛汭,至于大伾。北过降水,至于大陆。又北播为九河,同为逆河,入于海”,至孟津以下,会合洛水等支流,继而改向东北流,经今河南省北部,再北流至今沧州入海。现代学者研究,黄河流至今河北深县以后,《山海经》中的黄河继续北流,经安平、蠡县,至容城后折向东流,经霸县在天津市附近入海;《禹贡》中的黄河则由深县附近东转,流向东北方,在沧州以北入海。

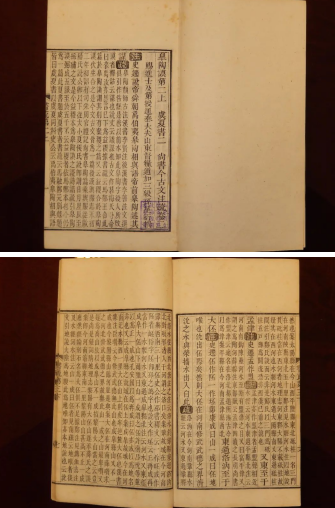

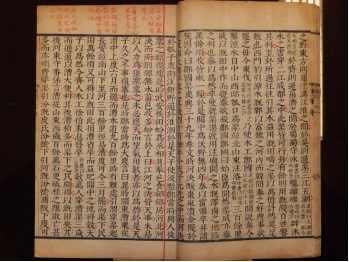

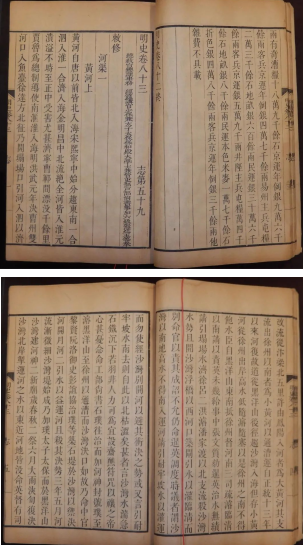

3水经注四十卷 (北魏)郦道元撰 明崇祯二年(1629)刻本

《水经注》因注《水经》而得名,看似为《水经》作注,实则以《水经》所记水道为纲,详细记载了一千多条河流及沿岸郡县、城市、物产、风俗、传说、历史等,是中国古代最全面、最系统的综合性地理著作。《水经注》也是6世纪以前人类“治水”事迹和遗迹的集大成者,有关记载多达近百条。秦汉时人们治理黄河下游河道的记载多见于卷五的《河水注》。

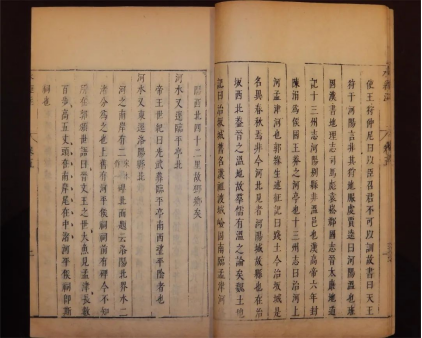

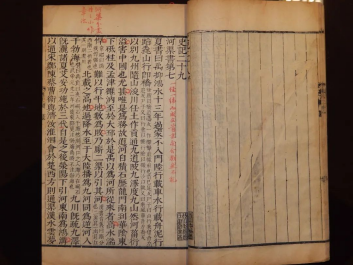

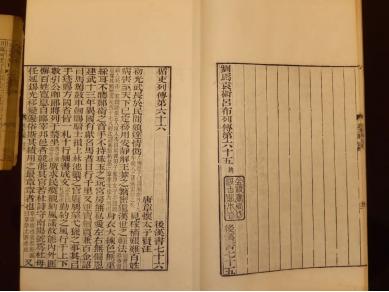

4史记一百三十卷 (汉)司马迁撰 清乾隆四年(1739)刻本

《史记·河渠书》作为《史记》“八书”之一,是我国第一部水利通史,为历代正史所效法,故二十四史中保存了大量珍贵的水利史料。司马迁还首次明确赋予“水利”一词以防洪治河、灌溉修渠等含义,开创了沿用至今的“水利”概念。

《史记·河渠书》开篇记载大禹治水十三年,“陆行载车,水行载舟,泥行蹈毳,山行即桥”,奔走在治水第一线,“亲自操橐耜,而九杂天下之川;腓无胈,胫无毛,沐甚雨,栉疾风,置万国”,过家不入门,最终“通九道,陂九泽,度九山”。大禹身上体现的勤劳勇敢、坚忍不拔、自强不息的民族精神,为华夏儿女所传承。《史记·河渠书第七》中记载了汉武帝元光年间(前 134-前 129)黄河决口泛滥,“河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗。”汉武帝派遣汲黯、郑当时治河,堵筑多次未能成功。丞相田蚡因其封地在河北,上书主张顺应天意:“江河之决皆天事,未易以人力为强塞,塞之未必应天。”那些望云气的占卜者亦持此论,于是“天子久之不事复塞也。”瓠子决口 20 余年后,关东地区人民的生计成了巨大的问题,决口以下的“梁、楚之地尤甚”。汉武帝最终下定决心,堵筑决口,“乃使汲仁、郭昌发卒数万人塞瓠子决。”用恢复堤防的方式治理黄河,最终得以堵塞决口。

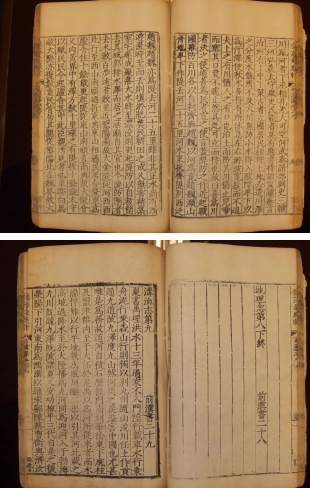

5前汉书一百卷 (汉)班固撰 明德藩最乐轩刻本(清王亨豫跋)

《汉书·沟洫志》继承和发展了《史记·河渠书》的撰写原则,对古代河渠水利史实作贯通古今的历史记述,下延时间至西汉末,为我国第二部水利通史。班固认为,治理黄河是水利的大事,“四渎(江、淮、河、济)”之中“而河为宗”,“唯河为艰,灾及后代”,除害而兴利,“爰及沟渠,利我国家”。《汉书·沟洫志》还进一步对水流、泥沙运动规律,河流治理经验教训和规划设想等作了多方面的阐述,如:冯逡等人主张黄河两道分流、郭昌在黄河下游裁弯取直、贾让治河三策、张戎论黄河泥沙等。

6后汉书一百卷(南朝宋)范晔撰 清光绪十三年(1887)金陵书局刻本

史书记载最早的一次大规模治河工程是汉明帝永平十二年(69)“王景治河”。《后汉书·王景传》中记载了东汉著名水利工程专家王景的生平及治河功绩。东汉平帝时,黄河、汴水决口,冲坏河堤。朝廷征调几十万军队,派王景和王吴修筑渠道和河堤,从荥阳到千乘(今山东广饶县)海口绵延一千多里。虽然王景节约工程费用,但花费还是以百亿计算。第二年夏,渠成,汉平帝亲自巡视,并下诏仿西汉旧制,沿河郡国设立负责河堤的官员。自王景治河后,黄河800年不曾改道,黄河出现了一个相对安澜时期,为这800年的朝代更迭、社会经济的发展、中华民族的繁衍生息起到了重要的作用。所以,治理黄河历来是国之大事,重视黄河,就是保证中华民族的永续发展。

7宋史四百九十六卷 (元)脱脱等撰 明万历二十七年(1599)北京国子监刻二十一史本

黄河在北宋时期决溢乃至改道层出不穷,时而东流时而北流,有时还两流并行。就治河策略朝臣们一直难以达成共识,或主张维持北流,或主张令河水回归故道,莫衷一是。在处理治河与漕运、军事等关系时,治河举措的实施,多要附属、服务于漕运、军事等活动的开展。宋廷内部长期的东流、北流之争,其核心出于对治河与御辽战略的综合考虑,有些朝臣甚至还将黄河御辽的地位提升到“御边之计,莫大于河”“河不东,则失中国之险,为契丹之利”的高度。但是“三易回河”仅出于国防考虑,没有考虑到自然环境,不但没能解决问题,还使得宋朝的经济、军事实力受到巨大打击,使当时的百姓深受其害。

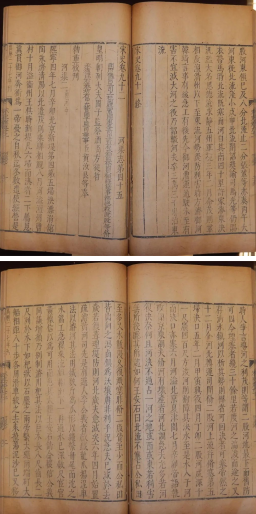

8元史二百十卷(明)宋濂等撰 明洪武三年(1368)内府刻明万历天启清顺治康熙南监递修本

元代的黄河经过开封之后河道向南,流入泗水与淮河,再由淮河流入大海。元朝统治时期正处于中国气候的温暖期,降雨较多,故黄河经常泛滥。元顺帝至正四年(1344),河南、淮北等地区连续下了二十多天的大雨,致使“黄河暴溢,水平地深二丈许,决白茅堤,六月又北决金堤”,“曹、濮、济、兖皆被灾”。“水势北侵安山,沿入会通、运河,延袤济南、河间,将坏两漕司盐场”。这次决口影响范围很广,今河南、山东、安徽、江苏交界地区,成为千里泽国。

如何治理河决,众人意见不一,“或言当筑堤以遏水势,或言必疏南河故道以杀水势”,而时任漕运使的贾鲁则认为“必疏南河,塞北河,使复故道。役不大兴,害不能已”。鉴于治河意见不一,朝廷派工部尚书成遵与大司农秃鲁一起行视黄河,“议其疏塞之方以闻”。成遵、秃鲁与丞相脱脱、贾鲁的意见针锋相对,前者经过实地勘测,认为河故道不可复,后者则极力主张使黄河归于故道。元至正十一年(1351)四月,在宰相脱脱的主张下,元朝廷任命贾鲁为工部尚书、总治河防使,主持黄河大规模治理的工作。贾鲁治河之后,黄河复故道东南流只持续了15年,到至正二十六年(1366)二月,“河北徙,上自东明、曹、蹼,下及济宁,皆被其害”。黄河复徙而东北流,结束了贾鲁治河的成绩。

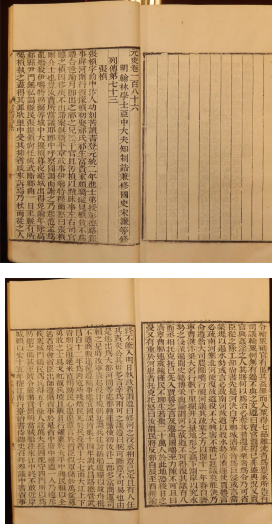

9明史三百三十二卷 (清)张廷玉等撰 清乾隆四年(1739)武英殿刻二十四史本

《明史·河渠志》记载了大量的黄河水患史料和治河奏议,显示出明代不同时期朝廷的治河态度和治河措施。

从永乐帝迁都北京开始,保证漕运畅通成为明代治理黄河的目的和指导原则。明前期,黄河水患主要发生在河南开封府,治黄保漕的重心在于堵住黄河北决,解除黄河水患对运河的威胁。主要措施是在河南、山东境内的黄河北岸修筑大堤,黄河南岸疏浚河道。明代后期,黄河水患转移到河南、山东、南直隶三省交界处,济宁至淮安间的运道时通时塞,开挖新运河以避黄河水患与加固黄河下游两岸大堤以“束水攻沙”,成为治黄保漕的主要举措。然而,明代治理黄河违背“水往低处流”的规律,人为阻止黄河北流,加上黄河含沙量大的自然属性以及黄河中游水土流失严重的问题,在当时的治河技术条件下,不可能根治黄河水患。

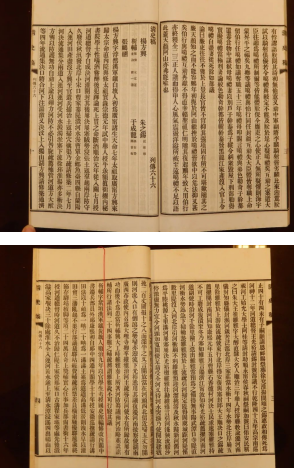

10清史稿五百三十六卷(实五百三十七卷)目录五卷 (清)赵尔巽撰 民国十七年(1928)铅印本

《清史稿》保留了丰富的黄河水利史料,分别在列传和志中有所体现,其中“传”以人物为主线,记载清朝历史上的治河名人,如杨方兴、朱之锡、崔维雅、靳辅、陈潢、宋文运、董讷、熊一潇、于成龙、孙在丰、开音布、张鹏翮等。“志”按时间顺序记载全国诸河、运河、海塘治理的史料。通过这些史料,能够全面地了解清朝时期的河流及治理情况。“有清首重治河”,不仅拨付巨额帑金,还置河督、设厅汛、创体制。《清史稿·靳辅传》中记载:“三十一年,上曰:‘朕听政后,以三藩及河务、漕运为三大事,书宫中柱上’”,从中可以看出康熙帝把治河与削藩、漕运共同列为治国的三件头等大事。

来源:山东省图书馆

排版:王童文

审核:殷娜、李蕊